Homenaje a Raúl Barbero

Por Juan Antonio Varese

jvarese@gmail.com

Queremos rendir homenaje a otro de nuestros entrevistados por el tema de los cafés, esta vez a Raúl Barbero, pionero de la radio y la publicidad, nacido el 7 de noviembre de 1917 en la sede del Club de Toreros de la calle Daymán, (hoy Julio Herrera y Obes), entre Paysandú y Cerro Largo. Era la casa de su abuelo, Manuel Curiel y Cortada, de profesión picador de toros. Dichoso de haber nacido en una época de grandes acontecimientos, en 1922, con tan solo 5 años de edad, escuchó la primera transmisión de radio realizada en el país por Emilio Elena y Claudio Sapelli y pocos años después, el 13 de julio de 1930, tuvo el privilegio de asistir al primer partido y ver el primer gol de la historia de los mundiales. No se cansa de repetirlo «Fue en la vieja cancha de Peñarol, en los Pocitos, cuando Francia le ganó 4 a 1 a México con gol marcado por Lucien Laurent a los 19 minutos».

Cinco días después estuvo en la inauguración del Estadio Centenario en un partido que terminó con el triunfo de Uruguay sobre Perú por 1 a 0. Y el 30 de julio, cuando se jugó la final entre Uruguay y Argentina, Barbero volvió a presenciar el partido. Recuerda los nervios que pasó junto a su entrañable amigo Hugo Alfaro, con el que jugaron a hacer una transmisión por radio donde uno era el relator y el otro el comentarista, ambos con micrófonos imaginarios. En octubre de 1931, luego de la muerte de su madre, empezó a trabajar en la radio El Espectador, en un espacio infantil para contar cuentos, fábulas y poemas, lo que hacía bajo el sobre nombre de El Pibe Raúl. Poco después se integró a «El Circo Aéreo», la primera revista musical en radio, que lo llevó a ser lo que en esa época se llamaba galán-cantor, bajo el nombre de «Chansonnier Raúl».

En 1936 ingresó a trabajar en la Universidad de la República, primero como mensajero y luego como administrativo. Fue parte del Instituto Cultural Uruguayo-Argentino, pero se retiró de la Universidad en el año 1956 siendo jefe de secretaría y secretario de actas porque a la gente de la universidad le rechinaba que cantara en radio.

A fines de 1941 se integró a La Monumental, una radio juvenil con la característica de CX44. Junto con Julio Néstor Olivera escribió episodios y guiones para programas que resultaron memorables como «Crónicas de Montevideo», «El Mariachi 45», «Curiosidades féminas», «Sucedió una vez» y «Quién es quién», entre otros. También fue libretista de «El teatro del sábado», «El viejito de la bolsa», y de artistas de relieve internacional como los Lecuona Cuban Boys o Jorge Negrete. En 1952 inició su trabajo en Cruz Propaganda, donde fue organizador del Departamento de Radio.

Años después fundó Ímpetu Publicidad junto con su amigo Luis Caponi. Fue un momento memorable de las compañías de publicidad en base a mucho trabajo y un gran espíritu creativo. Con la agencia concursaban o vendían espacios dentro de los programas para los que escribían los libretos. Ímpetu también incursionó en la propaganda política de la campaña de Wilson Ferreira Aldunate en 1971, lo que marcó una línea de trabajo diferente. Previo al nacimiento de Canal 10 en diciembre de 1956 sintió el llamado del nuevo medio de comunicación y fue a capacitarse en Buenos Aires para ver cómo funcionaba la mecánica de la propaganda. También se desempeñó como comentarista de básquetbol y analista de fútbol para la BBC de Londres. Comentó fútbol junto con el inolvidable Carlos Solé, a quien acompañó en el Mundial de Inglaterra 1966. En 1985, a los 68 años, se retiró de la publicidad pero siguió escribiendo columnas en el diario El País en las secciones «Según pasa el tiempo» y «Buenos días» con los seudónimos Rebar y Pepe Vinacho. Y en 1992, consciente de la evolución de la radio en el país escribió un libro conmemorativo, De la galena al satélite. Crónica de 70 años de la radio en el Uruguay (1922-1992). Falleció el 1 de diciembre de 2014 a los 97 años. Respecto a los cafés y su historia no dudaba en señalar la importancia que tuvieron en su vida social y de trabajo, tanto que podemos decir que vivió plenamente la época de los muchachos en la barra del café, como lo resumió con sus propias palabras:

«Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, más bien creo que fuimos mejores en aquel tiempo en que éramos todos jóvenes, entonces lo tenemos que recordar, no con nostalgia porque el hecho de haberlo vivido, de haberlo experimentado, es a esta altura un recuerdo inolvidable y un elemento para seguir viviendo así porque uno no reniega de lo que vivió. Cuando se llega a ese estado lo que se recuerda nunca trae tristeza, sino que trae un racconto muy lindo que a uno le gusta buscar. Esta conversación me hace bien porque me retrotrae a un tiempo que parece ido, pero que se mantiene vivo en mi interior. Y me hace acordar de tiempos felices con amigos que ya no están».

Un café con Raúl Barbero

Por Juan Antonio Varese

jvarese@gmail.com

La entrevista con Raúl Barbero para hablar sobre los cafés tuvo lugar en su propia casa, un apartamento de la calle Benito Nardone casi Bulevar Artigas. Nos hubiera gustado mantenerla en un café del centro, pero fue bueno tener una deferencia especial por sus 93 años cumplidos. Allí lo encontramos, sentado en el living, acompañado de pilas de fotos, libros, diplomas y trofeos recopilados en sus más de setenta años de actuación en la publicidad, la radio, la televisión y el periodismo. El café nos fue servido por una mucama, en una bandeja con terrones de azúcar a la antigua usanza.

La tarde soleada del mes de noviembre del 2009 invitaba al diálogo para abrir largo y tendido las puertas del pasado. Empezamos por preguntarle sobre su concepto y experiencia en los cafés y sobre los que tuvieron mayor influencia en su vida, que debieron ser muchos a juzgar por los numerosos artículos que publicó en la sección «Según pasa el tiempo» del diario El País, columna que tuvo a su cargo durante muchos años.

Empezó diciendo que iba a referirse a los cafés de su generación y a los que había concurrido personalmente, es decir entre mediados de los treinta y los setenta, una época de esplendor en la vida cafetera montevideana. Barbero, como la mayoría de los jóvenes de entonces, empezó a frecuentarlos sobre los 15 o 16 años. Era casi un símbolo de mayoría de edad concurrir al café, así como lo era el ponerse los pantalones largos. Corría la década de los treinta y la muchachada tenía la costumbre de reunirse en barras de café, grupos más o menos fijos y numerosos, en los que se hablaba de todos los temas, en especial de deportes, de arte y de política.

En su caso, por haber empezado a trabajar de joven, pasó a integrar una barra de hombres mayores que él, personas con más experiencia de las que pudo aprender sobre el mundo de la noche y que incluso en algún momento lo frenaron de cometer alguna macana.

El primer café al que empezó a concurrir era el Taurino, ubicado en 18 de julio casi Minas. Recuerda que la peña a la que iba se reunía los lunes, miércoles y viernes, porque los muchos que estaban ennoviados tenían visitas de novios los martes, jueves y sábados. Aunque muchas veces, después del beso de despedida, algunos novios solían marchar al café a encontrarse con los amigos y jugar alguna partida de billar o bolos, mientras que los más calaveras la terminaban en algún cabaret. En el caso del Taurino la barra era de atletas del club L’Avenir, con los que compartía el gusto por el deporte y el cine.

Más adelante empezó a concurrir a otros cafés, tenía barras en La Cosechera y en los Tupí Nambá, el viejo y el nuevo, en las que alternaba, «según las cosas se fueran dando iba a una o a la otra».

El Tupí viejo estaba ubicado frente a la plataforma del Teatro Solís, sobre la calle Buenos Aires. Entre las numerosas mesas se caracterizaba por tener una de políticos de bandos contrarios, que se reunían todas las noches para hablar de temas de actualidad. Recuerda en especial haber visto a Eduardo Víctor Haedo, un líder del partido Nacional, y a Lorenzo Batlle Pacheco, hijo de José Batlle y Ordóñez y vinculado a la dirección del diario El Día, conversar amablemente en una mesa del Tupí sobre algún asunto del que habían discutido duramente esa tarde en las cámaras.

A mediados de la década del veinte se inauguró el Tupí nuevo, un precioso local sobre 18 de julio entre Río Branco y Julio Herrera y Obes. Tenía entrada por 18 y salida por San José y lucía un palco orquestal ubicado en medio de semejante local. Durante mucho tiempo fue su preferido porque tenía espectáculos musicales y los artistas más renombrados del Río de la Plata solían pasar frente a las mesas. Allí le presentaron a «Pichuco», un joven que tocaba estupendamente el bandoneón y que resultó ser nada menos que el mismísimo Aníbal Troilo.

En cambio a La Cosechera, en 18 de Julio y Convención, iban a jugar al billar. Recuerda que integraban su barra dos profesores que daban clases nocturnas en el IAVA. Uno de ellos casi no hablaba, era de una parquedad absoluta pese a ser docente de idioma castellano en el bachillerato, y el otro era profesor de historia: respectivamente se trataban de Jorge Pacheco Areco, que llegó a ser presidente de la República, y de Germán D’Elía, el futuro historiador.

Otras veces llegaban hasta la plaza Libertad para entrar al café Ateneo, que solía presentar números orquestales, casi siempre de tango, y luego cruzar al Sorocabana, famoso por su tertulias. En 18 y Ejido abría sus puertas el Sport (donde luego estuvo La Pasiva y ahora el internacional Burger King), un café muy lindo, muy tradicional también, frecuentado generalmente por gente mayor. Más allá, hacia el Cordón, estaba el Grand Sportman, en Tristán Narvaja y 18 de julio y al que solía concurrir durante los intervalos de su trabajo en la rectoría de la Universidad. Recuerda que en él «ocurría una cosa muy particular, porque ahí confraternizaban los profesores con los alumnos, de repente se sentaban en la misma mesa profesores que después o antes los examinarían, hablando sobre experiencias y anécdotas de las carreras de abogados, escribanos o contadores, que por entonces estaban juntas, pero también se hablaba de política o deportes, pero siempre se los veía muy tranquilos». Y más allá todavía estaba el café Londres, en Arenal Grande y Guayabos, donde se servían sabrosas comidas.

Con respecto al público que asistía a los cafés nos contó que en aquellos tiempos eran frecuentados únicamente por hombres. Recién después de que la mujer empezó a trabajar, promediando los cuarenta, alguna se arriesgaba a tomar un café. A lo que no entraban era a locales donde el letrero decía «Café y Bar». Luego empezó la costumbre de ver espectáculos en pareja, a los que una vez terminados le seguían la cena o el café, empezando de a poco a figurar en ellos.

Casi sobre el final de la entrevista, el recuerdo de sus años de juventud y de los buenos momentos pasados en los cafés hicieron mella en sus emociones. En tono evocativo rememoró a los buenos amigos de aquellos tiempos. Tantos amigos que ya no están. De allí salieron amistades muy sólidas que perduraron por muchísimos años porque «el café no era solo un momento de entretenimiento, de pasar el rato, sino también una fuente de amistades».

Un café con Carlos Soto

Por Juan Antonio Varese

jvarese@gmail.com

Varias fueron las conversaciones y entrevistas mantenidas con Carlos Soto, entrañable personaje del deporte y la bohemia montevideana, más conocido por el apodo de Doble Filo en mérito a su carácter irónico y crítica forma de expresarse. Hablamos largo y tendido sobre su trayectoria como periodista, su actuación como letrista de carnaval, sus recuerdos sobre el Mercado del Puerto y en especial sobre los cafés. Frecuentador de estos, los consideraba su segunda casa al punto de tener una mesa permanentemente reservada en el café Uruguayo, de Canelones y Convención, el más cercano a su domicilio. Soto se definía a sí mismo como hombre de café.

Recuerdo muy bien las primeras charlas, a partir de marzo de 2010, sobre los boliches montevideanos, de los de ayer y los de hoy. El 12 de abril de 2010 nos reunimos en el Uruguayo donde, muy directo en su habla, determinó que por haber nacido en la Ciudad Vieja empezaría por hablar de los más representativos de su barrio y contemporáneos de su tiempo.

De entrada se refirió a El Hacha, el más antiguo de Montevideo, ubicado sobre la calle Buenos Aires y Maciel. En sus inicios funcionó como almacén y bar, luego como café y bar y hoy en día como bar y restaurant con el anexo de espectáculos artísticos, lo que le ha hecho perder el carácter barrial que lo caracterizaba. Soto lo conoció desde niño porque daba puerta por medio con la casa donde había nacido, por lo que prácticamente se crio en el negocio, que fue como una escuela de la que supo aprender los códigos de vida que siempre lo acompañaron.

En una larga entrevista que tuvo lugar en la sede de daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay), volvió a referirse al papel que tuvieron los cafés en la formación de los jóvenes de su generación, los nacidos por la década de los treinta, que fueron autodidactas por naturaleza. Estos eran, por entonces, verdaderas escuelas de aprendizaje en el arte de la vida y como tales complementos del aula escolar o liceal. «Eran como un gran espejo donde se podía alternar con gente de distintas culturas y aspectos, pero siempre regidos por un código de amistad, de lealtad, de igualdad, más allá de las diferencias culturales que pudieran haber», sentenció tras una solemne bocanada de humo con la que solía acompañar sus reflexiones.

El Hacha era un lugar de reunión de gente del barrio, donde todos los clientes eran iguales; el único personaje que tuvo notoriedad a través del tiempo fue Manuel Hueso Pérez, letrista durante muchos años de la murga Asaltantes con Patente y autor de la famosa «Retirada del 32».

Otro de los entornos de la zona era Las Telitas, en Washington y Pérez Castellanos, que entraba más en la clasificación de vinería. En realidad era un puesto de verduras que de noche se transformaba en boliche. Los visitantes se sentaban sobre los cajones dados vuelta y entonces empezaba a reinar la música. Intérpretes consagrados alternaban con el fervor del público que se sentía partícipe y terminaba cantando a voz en cuello. El menú típico eran las picadas de queso semiduro y longaniza regadas con vino generoso. Allí podían verse en mesas contiguas al presidente y vicepresidente de la República y otros políticos alternando con los vecinos y los trabajadores del puerto.

También en el barrio, pero más hacia el este y recostado contra la rambla sur, en el viejo Mercado Central, recordaba al Fun Fun, un boliche caracterizado por una onda intelectual y bohemia. Por aquellos tiempos lugar de reunión de periodistas y escritores como Julio César Puppo, el Hachero y Mario Ferreiro. Recuerda haber oído una noche a Wimpi trazar la apología del último sándwich que quedaba en un plato y las razones por las que nadie terminaría de comerlo.

El mostrador del Fun Fun, entre uvita y uvita, era otro sitio donde uno podía tener el privilegio de asistir a la charla de grandes figuras, tanto que con solo escucharlas era posible aprender una lección. Claro que, advirtió Soto con brusca llamada de atención, la bohemia era más aparente que real, porque entonces los temas tratados solían tener sustancia. Los cafés eran la universidad de la calle, podía decirse.

Otro café que solía frecuentar era el Victoria, en Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Sarandí. A él iban los periodistas de La Mañana y El Diario, en tiempos en que el primero ocupaba el ala izquierda del Teatro Solís donde luego estuvo el Museo de Historia Natural. Soto, por entonces joven deportista, gustaba de ir a conversar con los veteranos periodistas sobre las incidencias de los partidos de fútbol. Una noche de largas discusiones el inolvidable Adolfo Oldoine, conocido como Old, exasperado por sus argumentos terminó por increparle que ya que sabía tanto de cómo describir la jugada del gol, que escribiera el artículo él mismo. Este desafío e invitación a la vez le abrió las puertas a una carrera como periodista deportivo, de la que siguieron temas sobre la ciudad, anécdotas costumbristas y el carnaval, su pasión de siempre. Por muchos años trabajó en los diarios La Mañana, El Diario y El País y en programas de televisión como Estadio Uno.

Una tarde en especial hicimos una revisión de los cafés, después que llevé una lista preparada de antemano. Salieron a luz algunos de su especial afecto como el Poco Sitio, en la calle Diego Lamas y Rivera, frecuentado por los políticos de todos los partidos. Fue uno de los más famosos y también un aula tremenda para los que sabíamos escuchar. Luego se detuvo y dijo que hay un montón más que recordaba pero que quería dejarlo ahí…que todos participaron de lo mismo y en general dieron los mismo frutos de integración y aprendizaje.

Carlos Soto participó durante más de 65 años en el carnaval desde arriba y abajo del tablado. Debutó como murguista en 1947 con La Milonga Nacional como integrante del famoso Coro de la Aduana y en 1952 empezó a escribir para la misma murga, luego de que su letrista, Huesito Pérez, se enfermara.

Recuerdo haberle insistido varias veces, incluso haberle ofrecido ayuda, para que reuniera sus artículos periodísticos desperdigados en varios medios de prensa con miras a encarar una publicación. Me decía que sí, que estaba en eso, que lo haría pero nunca alcanzó a ordenar el humo de sus recuerdos; seguramente prefería tenerlos en la memoria y detentar el privilegio de narrarlos en primera persona.

Carlos Soto, este insigne personaje, falleció el 26 de noviembre de 2012. Feliz de haber obtenido, el año anterior, un Sol en el Paseo de la Fama de la peatonal Sarandí, premio que se otorga a las figuras representativas de la cultura nacional, en calle por la que había transitado tantas veces a lo largo de su vida.

Arthur García Núñez, conocido como Wimpi, nació en Salto el 12 de agosto de 1906. Fue un reconocido periodista, humorista, dramaturgo y narrador. Falleció en Buenos Aires en 9 de septiembre de 1956.

Ganó primeros premios de letras para los Asaltantes con Patente, la Milonga Nacional y Saltimbanquis. También obtuvo dos primeros premios en categoría Negros y Lubolos, tres primeros lugares en Parodistas y cinco en Humoristas. En 1964 consiguió el récord de ganar primer premio en tres categorías al mismo tiempo: murgas, parodistas y humoristas.

Entre el fútbol y el carnaval

Por Juan Antonio Varese

jvarese@gmail.com

Dediquemos un recuerdo especial a Carlos Soto, uno de los personajes de la cultura popular uruguaya, nacido el 15 de abril de 1928 en la Ciudad Vieja. Desde niño se sintió atraído por el carnaval en los corsos del barrio y ya en 1947 empezó a participar de los festejos como integrante de la Milonga Nacional. De una cosa a la otra hasta su aplicación como letrista en diferentes categorías. A lo largo de su trayectoria fue ganador de varios primeros premios. En el año 1964, incluso, los obtuvo en tres categorías diferentes, un record difícil de igualar. Fue Secretario de daecpu e integró jurados de certámenes organizados por agadu. Compositor de letras de tango y canciones populares, obtuvo el Disco de Oro por el tema «Saquen los Pañuelos», uno de los himnos del Club Nacional de Fútbol. Como periodista ganó varios concursos organizados por la Intendencia de Montevideo con notas relacionadas con la Fiesta de Momo. Desde 1954 trabajó como periodista en los diarios La Mañana, El Diario y El País, además de como corresponsal deportivo de publicaciones en Argentina, Chile y Perú. Falleció 26 noviembre a 2012 a los 84 años. Muchos de sus conceptos sobre los bares y cafés de Montevideo y su opinión sobre el cometido social de los mismos, base del artículo adjunto, merecen la transcripción literal para mejor saborear la fuerza del testimonio. De ahí lo que sigue:

«La Ciudad Vieja tiene una historia de carnaval tremenda, ahí nacieron Carmelo Imperio, Salvador Granata y Ramón Collazo, entre otros tantos. Carmelo Imperio, un hombre que hasta hace unos años todavía fundamentaba el carnaval, apoyaba el carnaval, creador de troupes famosas, y Granata fue muy famoso con Un real a 69 junto con Ramón Collazo. También eran del barrio los Armonistas Negros, los Humoristas del Betún, la Milonga Nacional, una enormidad de cosas. Yo siempre digo, un poco en broma y un poco en serio, que nos olvidamos que hoy le decimos Ciudad Vieja, cuando fue la primera ciudad y el primer barrio, no había más nada. Parecería que la herencia se fue transmitiendo porque hombres famosos, como Granata por ejemplo y Collazo, separados por diez cuadras dentro de la Ciudad Vieja, tenían dos troupes famosas que hicieron competencias hasta el año 30-35, y nosotros parece que fuéramos heredando todas esas cosas. Por ejemplo en “Las Telitas”,..

paraba el colorado Lemos, el hermano, los fundadores de Humoristas del Betún, todo, todo se fue corriendo más para El Hacha, la murga, el Coro de la Aduana, para el lado de la bóveda, el Petiso Arca, tenor que salía en Un Real a 69, cantaba en los casamientos en la catedral, Sopipa lo mismo, y parece que todos nosotros lo fuimos heredando ¿no? Por eso, había como un espíritu carnavalero que estaba flotando, estaba flotando, ahora ya desapareció.»

«En el Hacha no escribí nunca, yo empecé a escribir en el año 52 en la Milonga Nacional con toda la gente de ahí. Ya salía desde el año 47 en las murgas y el Tito Larraz nos juntó a todos y sacó la murga, pero yo ya venía con cinco o seis años como componente. Manuel Pérez, que firmaba «Huesito», que es el autor de la retirada del 32 de los Asaltantes con Patente, ya estaba enfermo y se venía el carnaval. Estaba muy enfermo, la prueba está que murió en pleno carnaval, entonces todos empezaron a decirme que escribiera yo, y escribí, y con la Milonga Nacional, primer premio, y de ahí en adelante, pero ahí en el café no, nunca. Al revés, con el Hueso enfermo en los años anteriores, venía con la letra y me mostraba, le corregía algún error, entonces a raíz de eso y el hecho de que yo tenía seis años de escuela sin repetir, cuatro de liceo sin repetir y dos de facultad sin repetir, entonces empezaron a decirme que empezara a escribir y de ahí hasta el día de hoy, pero ahí nunca escribí, porque yo en el 52 ya no vivía ahí.

El Hueso Pérez por ejemplo, que vivía enfrente al Hacha, ya enfermo, escribía en la pared de su cuarto y había que tener un cuidado bárbaro porque ya era una pared que se descascaraba la cal y eso, y teníamos que estar copiando. Yo personalmente nunca escribí en el Hacha, yo soy muy de irme a la rambla y escribir en la rambla, aunque sea en pleno invierno, pero esa costumbre la tengo ahí.»

«Antes el boliche era un poco el sponsor del tablado, en casi todos los boliches cuando el bolichero ponía unos pesos ya se armaba, además no se pagaba en el acto, como hoy, se pagaba al final de carnaval, y el único ingreso que tenían los tablados eran las rifas. En general en el tablado era muy difícil que apareciera otra cosa que no fuera el bolichero, pero había tablados que sí, acá en constitución por ejemplo había una fábrica de pinturas que hacía el tablado y no había boliche ahí, entonces el fabricante de pinturas ponía su dinero. Además era muy poco el costo, porque había que pagar de repente los tablones o los tanques que se ponían debajo, pero después no tenían mayores gastos, y repito, el dinero que se le pagaba a las comparsas después del carnaval era con las rifas. Hoy hay que pagar en el acto y las cantidades son enormes ¿no? También ahí había un espíritu amateur, también ahí.»

«Había una comisión de censura. Hay mucha gente joven que está convencida de que la censura de las letras comenzó con la dictadura, y no, antes de la dictadura la censura era tremenda, y términos de repente que parecía que estaban fuera del idioma, los tachaban, tachaban un cuplé entero si tenía mala intención. Era el reino de la suspicacia, el reino de la sutileza que se puede poner en una crítica, pero sin ofensa. Hoy los tablados, el teatro de verano mismo, yo veo que se llena de palabrotas. Acá un gran cómico que hubo, Roberto Barri, tenía un dicho que decía: “hay que saber decir y elegir el momento para decir ‘mierda’”. Y está brutal, porque una palabrota hoy, hoy y siempre, bien dicha en su momento y con un porqué, está bien, y causa risa. La permanente historia de estar a cada rato diciendo una mala palabra me parece que no, que es una exageración y lo que es peor es que no tiene ningún motivo.»

Homenaje a Carlos Maggi

Juan Antonio Varese

jvarese@gmail.com

Colaborador de Raíces desde su fundación y por lo tanto compañero de publicación, Carlos Alberto Maggi Cleffi nació en Montevideo el 5 de agosto de 1922. Fue dramaturgo, ensayista, cronista, narrador, humorista y abogado y es tenido por uno de los intelectuales más polifacéticos e inquietos de la generación del 45. Durante años fue asesor jurídico del Banco Central, en cuyo caracter redactó la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. Como periodista fue colaborador de publicaciones como Acción, Marcha, Jaque, 20/21, Guía Financiera y El País, entre otros. Miembro del Consejo Directivo del Sodre y del canal de TV oficial en 1985, renunció a este último ese mismo año. Con un estilo definidamente ensayístico y no académico, que lo ha convertido en un autor muy accesible al público en general, ha sido, junto con Daniel Vidart y José Pedro Barrán, uno de los autores más perseverantes en el cuestionamiento de la cultura nacional. El propio Maggi se ha denominado a sí mismo, en reiteradas ocasiones, como un «culturalista», es decir, como alguien que piensa los problemas de la realidad según «los hechos formativos de la gente». Casado con la también escritora María Inés Silva Vila, tuvieron dos hijos, Ana María y Marco, un destacado artista visual. Falleció en Montevideo el 15 de mayo de 2015, a los 92 años. Entre sus principales obras destacan los ensayos, en especial de temas históricos, como la monografía sobre José Artigas que realizó en 1941 junto con Manuel Flores Mora, que ganó el concurso convocado por el Consejo de Enseñanza Secundaria ese año. Entre sus compilaciones y obras más importante se encuentran: Los militares, la TV y otras razones de uso interno (1986), El Uruguay y sus ondas (1991), El Uruguay de la tabla rasa (1992), Manual para doblar melancólicos (1993), La reforma inevitable (1994), Los Uruguayos y la bicicleta (1995), La República «desoriental» (1995), El fin de la discusión (2002), La nueva historia de Artigas (2005), Artigas revelado (2009), redactado con Leonardo Borges y 1611-2011 Mutaciones y aggiornamientos en la economía y cultura del Uruguay (2011).

Se interesó también por la dramaturgia y el cine. En 1962 fue guionista y dirigió la película La raya amarilla. En 2013 creó, con Mauricio Rosencof y música de Federico García Vigil, Il Duce, un libreto de ópera. Entre sus obras narrativas más destacadas encontramos Cuentos de humoramor (1967), Invención de Montevideo (1968), El libro de Jorge (1976) y La guerra de Baltar (2000). Experimentó mucho también con el humor con obras como Polvo enamorado (1951), Gardel, Onetti y algo más (1963), El libro del buen humor (1985) y Obras festivas y satíricas (1993). Perteneciente a la Generación del 45, fue uno de los mayores exponentes de la misma, conformada de autores uruguayos, principalmente escritores de diversos géneros, aunque también incluyó músicos y pintores, que surgieron artísticamente desde 1945 a 1950. Sus integrantes fueron parte de un fenómeno social, político y cultural el cual tuvo una influencia determinante en la identidad intelectual uruguaya contemporánea. Es conocida también como la «generación crítica», porque contribuyó a la expansión de la crítica literaria y muchos se dedicaron también a la crítica de cine y teatro, característica de Maggi, que fue un gran crítico de la cultura en general. Muchos de los integrantes de la generación de 45 lo eran también de la «barra del Metro», que se reunía diariamente en el café Metro y tuvo gran influencia en el desarrollo y obra de dichos autores, lo que nos llevó a efectuarle la entrevista de referencia.

Juan Antonio Varese

jvarese@gmail.com

Un café para hablar sobre los cafés, tal el título de la nueva sección dedicada a entrevistar a personajes referentes de nuestra cultura que hayan frecuentado los bares y cafés en tiempos en que las reuniones en torno a una mesa servían para conversar de todos los temas y donde se intentaba resolver el mundo. Pocos son los referentes que van quedando, porque los cafés han ido desapareciendo y su misión de convocatoria ha perdido vigencia. Por eso resulta tan importante rescatar los testimonios de los supervivientes, algunos de los cuales han fallecido después de la entrevista. Es que muchos son los caminos y varias las formas que hemos planteado para aproximarnos a la historia de los cafés. Entendemos que los testimonios y los documentos deben ser complementados con la palabra viva y la experiencia intransferible de una entrevista para introducirnos en la pequeña y gran historia de los lugares y poder hurgar en las anécdotas del trato consecuente y la clientela cotidiana. Como dijimos pocos son los que quedan con vida que puedan brindar testimonio de su experiencia en torno a una o varias mesas de café o se hayan valido de ellas para celebrar reuniones o atender encuentros, pero resulta necesario entrevistarlos para alcanzar una visión intimista y enriquecedora de aquellas décadas doradas del 40 al 70. Una de las primeras entrevistas que tenemos realizadas fue al escritor, dramaturgo, ensayista y abogado Carlos Maggi ―cuya personalidad e influencia como escritor y referente de nuestra cultura, a la vez que su condición de colaborador de la revista Raíces, nos movió a escribir unas palabras de homenaje en virtud de su reciente fallecimiento que figuran por separado bajo el título de «Homenaje a Carlos Maggi»― en una cálida tarde de febrero del año 2010. El encuentro tuvo lugar en el café El Gaucho, de 18 de Julio y Barrios Amorín, en una apartada mesa del fondo. Maggi llegó a las 17 horas en punto, con paso ágil y decidido, tan puntual como un inglés y tan sonriente como si lo conociéramos de toda la vida. Después de explicarle el motivo de la reunión, que no era otro que el de recabar su visión sobre el café Metro como lugar de encuentros de la generación del 45, la palabra quedó en sus manos.

Empezó diciendo que en la década del cuarenta eran muchos los cafés que existían en Montevideo pero que se iba a limitar al Metro, llamado así porque su entrada sobre la calle Cuareim daba frente por frente con el cine del mismo nombre. El café ocupaba un local alargado que también tenía entrada sobre la plaza Libertad, donde se ponían mesas en la vereda. Allí fue donde empezó a reunirse, casi todas las noches, una barra de amigos, entre diez o quince jóvenes unidos por el interés común que sentían por la literatura, aunque también había músicos y pintores. De esa convivencia, esa charla diaria de café, salió un intercambio cultural importante, porque con el aporte de todos se logró el acceso a un mundo mucho más amplio que el propio de cada uno. Cada uno leía lo que tenía a su alcance y lo comentaba a los demás. Muchas veces se armaban discusiones, intercambios de ideas en los que algunos oían y otros discutían, lo que Vaz Ferreira llamó con acierto un «fenómeno fermental», porque la formación de los unos y los otros en esa charla espontánea, sin plan ni tema propuesto, ocurría naturalmente, fruto de la improvisación del momento, lo que era muy formativo y enriquecía a todos, creándose además una fraternidad muy particular porque los integrantes de la barra se hicieron grandes amigos.

La clientela era esencialmente masculina, no iban mujeres solas al café Metro, excepto una mesa de prostitutas con la que se saludaban ―incluso Onetti escribió un cuento sobre una de ellas―, pero empezaron a ir algunas mujeres integrantes del grupo de la generación del 45 como la escritora María Inés Silva Vila, con que Maggi se casó, y otras entre las que recordó a Ida Vitale, Isabel Gilbert y Amanda Berenguer.

Recordó Maggi que en su mesa recibían la visita periódica de escritores mayores que ellos en el doble sentido de la edad y la importancia. En primer término iba Juan Carlos Onetti porque, extraña coincidencia, era gerente de la agencia Reuters, cuyas oficinas estaban pegadas a la entrada del café por el lado de la plaza Libertad. «La formalidad de la barra era nula, una barra de café normal y cualquiera, solo que la gente tenía una motivación común y los que venían de afuera también eran escritores», nos dijo Maggi en la entrevista. El Metro no ofrecía espectáculos ni tampoco recibía mucha clientela. Era un café de poco éxito, nunca estaba lleno. Era, en palabras de Maggi, «un café un tanto taciturno». La barra de amigos había empezado, al principio, a reunirse en el café de la Onda, ubicado en la otra esquina de la plaza Libertad, donde compartía el espacio con las oficinas y sala de espera de la agencia de ómnibus interdepartamentales Onda, una empresa que supo llegar a todos los rincones del país y que hace veinte años dejó de existir. Por entonces Maggi, en conjunto con Maneco Flores y Leopoldo Novoa, publicaban una revista llamada Apex. En busca de colaboraciones literarias fueron al café Metro, porque sabían que en una de sus mesas se reunía un grupo de jóvenes literatos. Uno de ello, Denis Molina, había ganado un premio en un concurso municipal con una obra de teatro que se llamaba El Regreso de Ulises, y fueron a pedirle colaboración para la revista, sin conocer a ninguno de los demás. Con nostalgia en la mirada, Maggi rememoró que en la primera visita conocieron a cuatro de ellos y al ver que tenían mucho en común, siguieron yendo hasta convertir el encuentro en una costumbre habitual. Por los años 1940 o 41 estaban en primero de preparatorios (quinto de secundaria hoy), es decir que Maggi y su amigos rondaban en torno a los 18 años. Y ahí se fueron conociendo, primero en el café de la Onda y luego en el Metro y durante mucho tiempo, fueron años, conversaron y discutieron sobre literatura; en el caso de Maggi fueron más de 10 años. Por la época en la que empezaron a reunirse ninguno había publicado nada. Solo Onetti, 10 años mayor que Maggi, había logrado publicar El Pozo. En Montevideo en aquellos años no había ni editoriales ni revistas que recibieran libros nacionales, ni aún en consignación. Recién después de la llegada de Alfa, Arca y fundamentalmente Banda Oriental, se empezó a publicar obras nacionales, «el surgimiento de estas editoriales fue lo que hizo y le dio cuerpo a la generación del 45». Maggi recuerda que Onetti decía, cuando recién se habían mudado de la Onda al Metro, «con libertad (por la plaza) no ofendo ni publico». «Realmente costó mucho empezar a publicar nuestras obras y el sarcasmo de Onetti se extendía a todos nosotros.» Como anécdota refirió que la relación de la barra con Onetti fue gracias a Maneco Flores Mora, que era dactilógrafo de Reuters, cuyo gerente, como ya se dijo, era Onetti. «Recuerdo que Maneco me decía que su jefe escribía muy bien y yo me reía diciéndole: Mirá qué casualidad que tu jefe escriba bien… hasta que apareció El pozo y Maneco vino con un ejemplar firmado por el propio autor y ahí nos maravillamos ambos». El grupo del café Metro empezó a languidecer a medida que los integrantes se fueron casando y trasnochar hasta las dos o tres de la mañana todas las noches se hizo una tarea difícil. Remató la observación con una sonrisa medio en broma, medio en serio: «las mujeres son muy tiránicas». Ante la pregunta de si a veces concurrían a otros cafés respondió que no, «que ninguno iba a otro café, no porque fuera mal visto, sino porque siempre se prefería la barra de los amigos de uno». Cuando le preguntamos sobre los debates contestó que se discutía mucho, y nos contó una anécdota sobre una larga discusión que había mantenido con Mario Arregui:

Empezó la discusión a las 11 de la noche y eran la 1 de la mañana y seguíamos discutiendo, llegó el momento en que nos teníamos que ir, él vivía en Mercedes y Barbato y yo vivía en 18 de Julio y Ejido. Salimos juntos del café, fuimos por 18 y cuando llegamos a la altura de mi casa yo me quedaba y él seguía. Y yo le dije: «Mario ¿cómo podés estar sosteniendo esto?» Que es un disparate, por tal razón y tal otra. Y él hizo una pausa, me miró, era un tipo muy honesto, me dice: «¿sabés por qué discutí? Porque estaba equivocado».

Es una linda anécdota que parece muy sencilla, pero que implica muchas cosas, implica la confianza recíproca, con la cual podíamos discutir una hora o dos fervientemente y después no tener ningún inconveniente en decir: «¿sabés porque discutía? Porque estaba equivocado» No es fácil ¿eh? En un ambiente de café no es fácil…A pesar de las diferencias internas, en las que unos participaban de una posición y otros de otra, Maggi afirmó que no llegó a enterarse de cuál era la posición política de la mayor parte de los que iban al café. «Por entonces entre nosotros no se hablaba de política, era como si no existiera.» El café fue una gran escuela para los jóvenes de la generación del 45 porque les enseñó que no se debe improvisar en literatura, que se trata de un oficio que exige de rigor y mucho trabajo y que publicar es un hecho grave y no frívolo. «Nosotros criticábamos a la gente que nos parecía con falta de rigor, pero también lo hacíamos con nosotros mismos.» El café que pedimos para compartir con Maggi fue repetido varias veces. La palabra del escritor era pausada pero continua, cargada de recuerdos y con el peso de la emoción contenida. La gran mayoría de sus amigos ya no estaban, pero quedaban sus obras y los libros publicados por una generación literaria que marcó rumbo en la historia de nuestra cultura. Para todos ellos el café Metro significó el gran aglutinador, el recipiente en el que se revolvieron muchos proyectos al compás de las tazas de humeante café y del espeso humo de los cigarrillos, en tiempos en que el negro néctar del café actuaba como bálsamo inspirador.

Al día siguiente de la entrevista nos envió un correo electrónico con la lista completa de los integrantes de la barra del café Metro, compuesta por los de la generación del 45 y los escritores mayores que iban con menos frecuencia, transcripta del prólogo escrito por Mario Benedetti al libro de María Inés Silva Vila, Cuarenta y cinco por uno: Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Paco Espínola, Liber Falco, Fernando Pereda, Isabel Gilbert, Ángel Rama, Carlos Maggi, José Pedro Díaz, Manuel Flores Silva, el Tola Invernizzi, Mario Arregui, Mauricio Muller, Denis Molina, Domingo Luis Bordoli, Rodríguez Monegal, Parrilla, el pintor Cabrerita, Jorge Onettri, Leopoldo Novoa, Taco Larreta, Sergio Otermin, Ruben Yánez, Alfredo Mario Ferreiro, etc.

Apex es el punto al cual se dirige el sistema planetario.

Cafés durante la Guerra Grande

Por Juan Antonio Varese

jvarese@gmail.com

Rica y demostrativa de la vida social y cultural de Montevideo resulta la trayectoria de los cafés durante la Guerra Grande, sangriento decenio de nuestra historia en que la Nueva Troya ―como la bautizó el escritor francés Alejandro Dumas por estar sometida a un largo sitio por tierra pero con las puertas abiertas al mar― debió mirar hacia adentro y ofrecer actividades a la población para mantener en alto la moral y la sociabilidad. Es sorprendente la cantidad de cafés, pulperías y salones de recreo que existieron, la mayoría propiedad de inmigrantes franceses. Sobre muchos de ellos fue posible investigar en la prensa montevideana del período que va desde 1838 hasta 1851, consultando en especial los diarios El Constitucional, El Nacional, Le Moniteur, Le Messager Francais, el Defensor de la Independencia Americana, el Comercio del Plata, El Oriental, entre otros. En la sección avisos solían figurar referencias a pulperías, almacenes y cafés, mientras que en otros casos los datos aparecen bajo forma de noticias o breves comentarios; pero también debemos suponer la existencia de negocios que no colocaban avisos o que no fueron detectados durante la investigación.

Llama la atención la casi exclusividad de los nombres y apellidos franceses y la rápida movilidad en cuanto a la apertura, avisos de compra y venta y cambios de rubro. Otra circunstancia digna de anotar es la cantidad de actividades que solían converger en los propios salones del café como la atención de dentistas, cortes de pelo y toma de retratos. En ciertas ocasiones se vendían objetos, se rescataban cosas perdidas o robadas y hasta se recibían solicitudes de trabajo. El café cumplió por entonces un importante papel en la vida familiar y social. Las horas de ocio y de encuentro con los amigos se completaban con partidas de billar, muchas veces en forma de certamen. No se encontraron en la prensa avisos referentes a juegos de cartas, timbas ni riñas de gallos, aunque debieron resultar tan comunes como el billar o la lotería de cartones. Comenzamos la lista con el aviso del café Dos Hermanos, en la calle San Gabriel, que solicitaba un «mozo para villar» y a la vez promocionaba números de lotería. Y en nuevo aviso comunicaba haber cerrado y vuelto a abrir con el nombre de El Oriental.

El café del Comercio daba cuenta de la desaparición, dentro de su propio local, de un reloj de plata «con un cordoncito de hilo negro y dos llavecitas de cobre», prometiendo una generosa gratificación a quien «lo haya encontrado y lo devuelva». El café del 4 de Octubre solicitaba un «oficial confitero para atender la demanda de sus numerosos clientes» y en el de La Alianza se ofrecía un dentista para curar los dolores.

En el de la Buena Vista se ofrecían «cuartos para hombres». Y en aviso posterior se decía haber vendido el café al sastre Santiago Letulere, a quien debían presentarse los que tuvieran «algún negocio pendiente». Poco después fue nuevamente vendido al señor Pedro Cassarino, con la misma advertencia de presentar las cuentas al nuevo dueño. El De La Patria, ubicado «frente a la Policía», anunciaba su puesta en “venta o alquiler”, mientras que el Del Mercado anunciaba su venta a Martín Ovelo.

Por otro aviso se ofrecía en venta del establecimiento de «café, villar y confitería sito en la calle de Maldonado, en el Cordón, por ausentarse el dueño del país», debiendo dirigirse los interesados a la “la agencia francesa”. Un curioso recuadro refería al ofrecimiento del café denominado Estrella Del Norte «por tener el dueño que redondear negocios». El señor Garolty avisaba de la próxima apertura en la calle de San Carlos (actual Sarandí), de su café, conocido hasta entonces con el nombre de Hipólito, recalcando su «buen trato y toda clase de bebidas de Europa de la primera calidad».

El de La Paz, en la calle de los Pescadores, decía recibir ofertas de compra. Interesante el aviso de Mr. Bernard dando cuenta de la apertura de su Villar y Café en la calle de San Luis 57, donde se podían beber «bebidas recién llegadas de Europa y un café de excelente calidad». Y también abonos mensuales y servicio de viandas a domicilio a un precio moderado, además de posada para «personas de la ciudad y viajantes y comodidad para los caballos». Anuncio de apertura del café francés Del Sol, sito en la calle del Portón para la Aguada, donde se servía con «aseo y gusto». Otro aviso, pintoresco, daba cuenta de la venta del café ubicado «en la calle de San Gabriel, de la plaza a cuatro o cinco cuadras, frente a la barbería donde hay una bandera española». Felipe Quertier advertía haber puesto a la venta su café en la calle de San Telmo, mientras que el llamado café Del Comercio solicitaba un proveedor para el abasto de leche. Dentro del Mercado se advertía la venta a José Salar del café de La Unión, y la apertura del café conocido bajo el nombre de Bodegón Café de Mr. Casenave. En el de San Francisco, de la calle san Gabriel, actual Rincón, se vendían entradas para el concierto lírico que brindaría el señor Gustavo, su propietario. En el café De los Dos Amigos, calle de San Pedro 237, «donde era la escuela de baile», se alquilaban piezas «para hombres solos donde se les dará toda asistencia». Un nuevo aviso daba cuenta de la buena oferta que significaba la venta del café de La Ciudadela, perteneciente a Pedro Hugas.

El café de La Bella Italia, sito en la calle Maldonado «una cuadra para afuera del Mercado en frente de la casa del Sr. Estevez», anunciaba su venta por ausentarse los dueños del país. Un anuncio reiterado daba cuenta de la puesta en venta de la pulpería y café de Luis Lartiga, «sito frente al Teatro Nuevo (San Felipe), a cargo de Juan Costa y Cía.». Otro café en venta de típico nombre francés, el Des Arcades, cuyo precio y condiciones debían ser tratado con Mr. Chavarel, el propietario de la fábrica de licores.

Sobre fines del año 1842 se anunciaba que El Inmortal había pasado a manos del sr. Domingo Repetto.

Con un llamado a «los franceses e italianos» se ponía en venta el café y billar del Paso del Molino.

En el café Del Uruguay eran convocados a los residentes franceses para “informarse sobre los trabajos de la Comisión de Seguridad». Aviso de venta del café Mercantil, que recalcaba ser el mejor de Montevideo, daba cuenta que no solo se vendía el salón sino también las 9 piezas del piso superior, la cocina y el aljibe con lo que “se realizaría un buen negocio”. Por aviso en recuadro el café De la Marina anunciaba la puesta en venta o alquiler, situado «en lo alto del comercio, con puertas y ventanas frente al muelle». Más adelante se avisaba de la venta del café De las Américas, sito en el Mercado Central (de la Ciudadela). Singular el aviso del café de Labastié, referente a una de las costumbres de la época, el abono para el afeite diario o el corte de pelo. Otro anuncio advertía que se había disuelto la sociedad propietaria del café de París, el que había quedado en las únicas manos del Sr. Bertrán, lo mismo que en el caso de la sociedad que explotaba el café Oriental, que proseguía a nombre de Juan Arceguet.

Un aviso daba cuenta de la apertura de un café en el interior del Teatro (del Comercio) «para mayor comodidad del público». El café Francés, con dos mesas de villar, en la calle de los Treinta y Tres, próximo al muelle, recibía ofertas de compra. Otro aviso daba entender que El Oriental, conocido por el público con el nombre del café Del Fuerte, estaba situado frente a la casa de gobierno).

Mr. Bouillon anunciaba en francés en El Comercio del Plata la apertura del café Du Globe para el día 2 de abril de 1846 a las cinco de la tarde, en el mismo local que antes había ocupado El Inmortal, en la calle del 18 de Julio. Un aviso dirigido especialmente para los amantes del billar avisaba de una «guerra de objetos» en el café De París, un campeonato cuyo premio mayor sería un reloj de sobremesa de primera calidad con la estatua de Guillermo Tell. Para el segundo premio estaba previsto un taco de billar, para el tercero una cigarrera de paja de Chile y para el cuarto «una sorpresa». En El Comercio del Plata de marzo de 1847 apareció un aviso en inglés bajo el título «Notice to the public» comunicando la apertura del café y fonda De Palmer sobre la calle 25 de Agosto, de frente al muelle. Por entonces los cafés habían empezado a ofrecer espectáculos varios. En el Del Uruguay, se avisaba de un «gran baile que comenzaba a las 8», primero en idioma francés y luego en español y un «nuevo torneo de billar» en el café De París. Por tener que ausentarse del país el dueño del café titulado Villar Bordelez, ubicado en la calle Rincon 262», se ponía en venta en los siguientes términos: «Tiene una excelente sala de baile preparada al efecto, una mesa de billar y todo lo que se precisa para servicio de café y tiene cocina, aljibe, hogar y un espacioso altillo». Aviso de venta del café denominado De Bayona por tener la dueña, señora Juana de Bartiagoni, que ausentarse del país. La llamada casa café Petit Bonheur, situada en el Mercado de la Ciudadela, se ponía en venta con todos sus útiles. Por entonces aparecieron varios avisos de venta de cafés ubicados en el Cerrito y el Buceo, los que ya fueron citados en un capitulo anterior referente al barrio de La Unión. El café servía también como punto de encuentro de personas que ofrecían sus servicios, como resulta del aviso de «un hombre que habla varios idiomas» y pone de domicilio de contacto el café de La Nueva Italia. Mientras que un cliente daba cuenta del extravío de «una escritura» dando como domicilio de contacto el café De la Providencia, sito en la Buena Vista, calle Uruguay. Ya para diciembre del año 1850, cerca del fin de la Guerra Grande, soplaban nuevos aires, como la apertura del café y billar De la Concordia, ubicado en el “Paso del Molino, frente al cuartel del batallón de los Defensores de Oribe”. Durante la etapa estudiada se fue dando el pasaje de la pulpería criolla y del almacén con expendio de bebidas, típico de la tradición hispana, al estilo europeo, un lugar donde tomar café o bebidas espirituosas, según los casos y también punto de encuentro para los juegos de billar o de cartas. Lo lógico, en principio, era que los cafés estuvieran ubicados en torno a los mercados ―el Chico o de Sostoa y el Grande o de la Ciudadela― o en las cercanías del puerto, por entonces los enclaves comercialmente concurridos. Recién después empezaron a abrirse en calles más céntricas o en cruces de caminos y paradas de carretas y diligencias.

El Facal

Por Juan Antonio Varese

jvarese@gmail.com

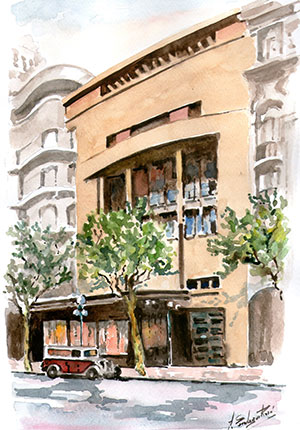

En la esquina 18 de Julio y la semipeatonal calle Yí abre sus puertas y amplios ventanales ―tan apropiados para mirar hacia fuera como para que nos observen desde el exterior― el Facal, uno de los bares más conocidos del centro de Montevideo. Moderno y profusamente iluminado, resulta uno de los más concurridos por el público. El negocio lleva más de 30 años al frente de la familia Celsi, primero de don Raúl y actualmente de su hijo Federico, que empezó a trabajar desde joven. En 1984 lo recuperaron de manos de una serie de inquilinos, uno de los cuales había abierto un pequeño café y bar con el acreditado nombre de Facal. La esquina era propiedad de una familia de inmigrantes italianos, los Celsi, que en el año 1882, rememora Federico, la habían comprado para destinarla a una fábrica de dulces. Como detalle curioso y en cierto modo anecdótico, cuenta que la fruta se molía en el subsuelo mediante una piedra giratoria impulsada por una mula, tanto han cambiado las costumbres en poco más de un siglo. Cuando recuperaron el local, don Raúl, que era hombre de negocios y carácter ejecutivo, decidió encarar el bar a su manera empezando por una reforma para ampliar el espacio con la anexión del inmueble vecino, también propiedad de la familia, destinado hasta entonces a un cambio de moneda y agencia de loterías. También decidió modernizar las instalaciones y decorar el lugar con los elementos más modernos del momento, invirtió en la mejor maquinaria para la preparación del café, waffles, helados, hornos, etc. y en emplear en el servicio los mejores productos para el té y las confituras. Todo de primera, con los mozos más experimentados, música funcional, televisores nuevos y esmerado servicio.

Pero su iniciativa no se limitó al arreglo del local, sino que la extendió hasta modificar la fachada y aún la cuadra entera entre 18 de Julio y Colonia. Solía decir que un negocio tenía que estar bien presentado así como una joya debe estar bien engarzada. Con su tenacidad característica tuvo la habilidad de plantear y la consecuencia de proseguir los engorrosos trámites administrativos necesarios para convertir la cuadra en una especie de galería con techo cubierto, escaparates comerciales, plantas y luces de adorno. No obstante, solamente consiguió que la calle se transformara en semipeatonal sin techar por la falta de visión de los propietarios de la acera de enfrente. Una lástima, porque la singular obra le hubiera conferido, de seguro, un aire característico y un atractivo más al centro de Montevideo tan alicaído en los últimos años. Sin embargo, su idea más innovadora y la de mayor acierto fue la que se le ocurrió después de un viaje familiar a México, donde lo asombraron las fuentes de agua ubicadas en lugares estratégicos. En Puerto Vallarta acertó a comprar una fuente de piedra volcánica y al regreso hizo lo imposible para poder ubicarla en la esquina del bar, en la vereda sobre 18 de Julio, para lo que hubo de obtener la correspondiente autorización y rodearla de una reja para proteger la delicada piedra volcánica. Después de unos días, espontáneamente, como surgen las cosas lindas, una pareja tuvo la idea de grabar sus iniciales en un candado y cerrarlo contra la reja como prueba de amor, antigua costumbre en el mundo europeo de enganchar candados o llaves en las fuentes o los puentes, tanto en París como en Roma, Viena, Berlín, Madrid o Venecia. Dicho y hecho, al primer candado le siguieron otros y así por centenares, transformándose en un rito más del entramado urbano. Todos los turistas quieren visitar la fuente, tomarse alguna selfie y tal vez colocar su propio candado luego de brindar con alguna cerveza en el Facal. Pero las buenas iniciativas no vienen solas y fue así que don Raúl la complementó con otra más novedosa todavía. Tuvo la ocurrencia de contratar parejas de tango para darle un aire típico a la esquina y consagrar el carácter de Montevideo como «la cuna oriental del tango» al decir del escritor Juan Carlos Legido. Todavía hoy resuenan los compases del dos por cuatro y parejas practican cortes y quebradas para asombro y regocijo del público que deja registrado el hecho en cuanta cámara y smartphone tenga a mano. Porque así es el sentir de nuestra época: lo que no está en la foto no existe, concepto tal vez derivado de las redes sociales.

Enganchados con la idea popular, los dueños del bar pusieron una placa que reza, en español e inglés, la leyenda de la fuente: Si dos personas que se aman ponen un candado con sus iniciales, su amor vivirá por siempre y volverán juntos a visitarla. Actualmente la fuente es el punto más fotografiado de Montevideo.

A nivel de comida el Facal destaca por sus waffles, preparados al modo belga con una máquina importada de Bruselas, y sus helados artesanales, elaborados con una máquina especialmente importada de Italia. Para conocer sobre la historia de este u otros tantos cafés, en realidad respecto de cualquier tipo de negocio, nos trazamos el método de investigar primero los documentos y artículos de prensa y luego encarar tres tipos de entrevistas: con el propietario, con alguno de los mozos y con clientes elegidos al azar. Con estos últimos hemos dialogado en más de una oportunidad. La gente recurre al Facal por el doble motivo de su oferta gastronómica, rica en sabor y buena en calidad, pero también en busca de tranquilidad, un alto en el camino, para encontrarse con uno mismo o con los amigos. De la entrevista a don Raúl Celsi y a Federico encontramos un contraste de sus personalidades, pero el mismo esfuerzo y dedicación. La principal meta es la excelencia y el buen servicio. Entrevistamos también a uno de los mozos, Glauco Bullein, en el propio local en la tarde del 31 de noviembre del 2011, meses después de la realizada a Federico Celsi. Glauco resultó un hombre agradable, conversador y servicial por naturaleza, lo que le representa ser uno de los mozos con nombre, de los identificados como individuos y no se les llama simplemente «mozo». Oriundo de Melo, cayó en Montevideo en el año 1972 en procura de trabajo. Poco después consiguió empleo en el Parador del Cerro, boîte que nos trae buenos recuerdos de juventud. De allí emigró hacia Punta del Este hasta el año 1984 en que resolvió retornar a Montevideo. Al enterarse de que el bar Facal estaba pronto para reabrir con nuevo dueño y flamante reciclaje optó por presentarse, siendo admitido de inmediato por sus buenos antecedentes de servicio. Glauco se refirió al tipo de clientela y su variación en los últimos treinta años. El bar tuvo gran éxito desde el principio porque apuntó a la clientela joven. Estaba instalado «de primera», pero no obstante no se quedó sobre los laureles, sino que cada seis o siete años se cierra para encarar alguna reforma o ampliación. Hay que lavarle la cara para que continúe siendo atractivo para los jóvenes, pero también para los turistas que poco a poco empezaron a invadir Montevideo. Luego de las reformas de la peatonal y sobre todo la fuente de los enamorados, el bar se convirtió en atracción para los visitantes extranjeros, en especial los brasileros, que van a tomar alguna bebida mientras observan los pasos de tango que se desarrollan junto a la fuente. En los últimos veinte años el clima del centro cambió. 18 de julio solía ser un río de gente hasta 1991, en que se produjo el cierre de la empresa Onda, cuya terminal se encontraba en la plaza Libertad. El golpe final se lo asestó con la inauguración de la terminal Tres Cruces en 1994, con lo que el centro cambió totalmente. Hasta entonces era tremendo el movimiento de pasajeros y los cafés Sorocabana, Libertad, Facal, Soko’s, El Chivito de Oro y el Lusitano, entre otros de las inmediaciones, no daban abasto. Poco más podemos decir de la historia del Facal que no sea la reflexión final de que los negocios exitosos, como los hombres felices, no tienen anécdotas ni tragedias que contar que no sean las calladas horas de trabajo y sacrificio que pesan sobre sus espaldas. Pero eso sí, la enseñanza de que nada se logra sin luchar, sin preocupaciones ni esfuerzos en silencio para ofrecer lo mejor.

El Soro

El 7 de setiembre de 1939 abrió sus puertas el café Sorocabana en la planta baja del edificio Montero, ubicado en 18 de Julio y la plaza Libertad, incorporándose a la numerosa lista de los cafés y bares de la ciudad. Su concepto de servicio era más moderno, por lo que al principio contrastaba con los tradicionales “Al Tupí Nambá”, “Británico”, “Ateneo”, “Avenida”, “Montevideo” y “La Cosechera”, entre otros tantos que contaban con décadas de existencia y una bien ganada clientela. Pero, a medida que los viejos reductos fueron cerrando, el Sorocabana se convirtió en receptor de su clientela y heredero de su tradición. Su local dejó de ser nuevo para convertirse, gracias a las reformas de un sobrio decorado en madera y la ampliación del sector para el público sentado, en el clásico lugar de encuentros y acopio de la vida ciudadana entre las décadas de los sesenta a los noventa, razón por la cual, cuando el 14 de febrero del 2000 le tocó el turno de cerrar al propio Sorocabana ―en su última sede de la peatonal calle Yí―, muchos de nosotros sentimos que había llegado el final de una época.

Se cerraba el Soro, como familiarmente lo llamábamos, el último exponente de los grandes cafés que pautaron una época en el desarrollo social y urbano de la ciudad. La clausura no fue acompañada de los lamentos ni los discursos que suelen signar los finales abruptos, porque esta se veía venir desde antes a través de una secuencia de hechos infaustos como un incendio en 1986, que hizo que el café cerrara para reabrir 70 días después, el cierre en 1988 y la reapertura con cambio de sede a un local de menor en tamaño y peor ubicación. Es que el negocio de un café a la antigua usanza, con local amplio y personal numeroso, se había vuelto inviable. No es que la clientela hubiera dejado de concurrir, para muchos la diaria visita y el peculiar café seguían siendo un rito, sino que el negocio en sí mismo se había vuelto un elefante blanco imposible de mantener. El titular de esta última etapa, Juan Carlos Olivencia, la peleó con todo su entusiasmo y auspició la formación de una comisión de amigos en busca de una solución. Pero todo fue en vano, en especial porque la sociedad había cambiado, en realidad el mundo entero había cambiado, la televisión primero y la computadora después modificaron las costumbres y las formas de vida. El café bebido con tiempo había dejado de ser una instancia diaria y el boliche no era ya el único lugar para el encuentro con los amigos. Las dificultades económicas y los horarios de trabajo no dejaban lugar para el ocio creativo ni para interminables charlas sobre el destino del mundo. Demasiadas causas para un mismo efecto. Claro que el problema más acuciante lo era el elevado monto de los alquileres, que requería de negocios más lucrativos.En el año 1988, cuando cerró el Sorocabana de la plaza Libertad, el café contaba con 49 años, por lo que luego de reabrir al año siguiente en la Peatonal Yí, entre 18 de Julio y Colonia, y continuar hasta que en el año 2000 cerró definitivamente, alcanzó a sobrepasar los 60 años de existencia. En ese lapso logró posicionarse como uno de los emblemas de Montevideo, por lo que su cierre fue considerado como un vacío en la memoria y su desaparición entendida como una pérdida en el patrimonio cultural. De mi parte sentí una profunda tristeza, la de no haberlo frecuentado ni valorado lo suficiente. Como pasa con las cosas que queremos, que recién las valoramos cuando desaparecen. Durante las últimas décadas me había convertido en cliente, tanto de la casa central como de las sucursales del Palacio Salvo y de 25 de Mayo casi Treinta y Tres, cada una con su estilo, clientela, horarios y motivos de concurrencia. Debemos reconocer que la empresa Sorocabana S. A., con sus 23 casas (5 en Montevideo y 18 sucursales en el interior), tuvo siempre una personalidad definida en el entorno cafetero del país, tanto por el tipo de café que servía como por las características de sus locales. Empezando por la propia bebida que se servía en forma de infusión, algo que iba contra la costumbre del país que era beberlo tostado, glaseado y concentrado en forma de express con maquinaria de tipo italiano, mientas que en el Sorocabana se tomaba al estilo brasileño, como si se tratara de un té. Se introducía el grano molido y tostado en grandes recipientes de agua que se calentaba sin llegar al hervor y luego de un rato se lo volcaba en pequeñas tasas, que muchas veces el cliente tomaba de pie frente al mostrador. El Sorocabana está ligado a la memoria de la gran mayoría de los montevideanos que peinan canas. Cada uno de nosotros puede narrar su propia historia, contar sus anécdotas y hablar de los personajes famosos o pintorescos que conoció. Porque el Soro era pasaje obligado para el encuentro y un privilegiado palco para observar el devenir de los variados micromundos. Por entonces me tentaba el café por la tarde, aunque la mayoría de las veces lo prolongaba hasta el de la noche. Me fascinaba pasar el tiempo observando a la gente en su transcurrir y tratar de adivinar la personalidad de los vecinos conforme a su comportamiento, así como apostar por que mesas empezarían a llenarse o permanecer vacías. Y acertar el número de sillas que se iban sumando a cada grupo que muchas veces sobrepasaba las 10 o 15 personas. En especial me fascinaban las ruedas de escritores, recuerdo que una vez llegué a sentarme en una mesa cercana a la de un Mario Benedetti absorto en sus pensamientos. Solía reconocer a Alejandro Michelena, Ricardo Prieto, Marosa di Giorgio y Julio César Campodónico, entre otros que no acierto a recordar. En otras se sentaban los historiadores Aníbal Barrios Pintos o Methol Ferré, siempre rodeados, y tuve el honor de sentarme lateralmente en la que se reunía en torno a la palabra del profesor Washington Reyes Abadie, de voz tan grave y pausada que se imponía en el entorno. También la penumbra de las mesas contra la pared era propicio para las citas románticas o para algún encuentro a ciegas. O para iniciar la discusión después de alguna función de cine o de teatro. Llegué incluso, en alguna oportunidad, a utilizar las mesas del Sorocabana en mi condición de escribano para firmar algún contrato o atender algún cliente que llegaba desde el interior del país por la Onda. En 1985, cuando comencé a investigar sobre la vida y obra del pintor Alfredo de Simone, la mayor parte de las entrevistas a personajes que lo conocieron las realicé en una de sus mesas, generalmente contra la ventana. Y en los últimos años me gustaba ir a corregir las charlas o artículos que estaba escribiendo. Pocas son las fotografías del Sorocabana que atesoro en mi archivo. Parece mentira, pero de mi autoría solo conservo una pequeña serie que tomé durante la noche del cierre, para la que utilicé un rollo de 400 asas para evitar el uso del flash. Pero he visto y conozco valiosas fotografías de Alfredo Testoni y de Panta Astiazarán, verdaderas joyas documentales y estéticas que afortunadamente se conservan en sus archivos. Pero pienso que deben existir centenares de instantáneas que habrán tomado fotógrafos aficionados que nunca las difundieron. Así como no hubo periodista o escritor que en algún momento no encendiera la pluma para escribir sobre el Soro, también supongo que no debe haber habido fotógrafo que dejara de enfocar con su lente el ambiente de variedad humana que se desarrollaba a su alrededor.

EL CLANDESTINO

jvarese@gmail.com

La apertura de nuevos lugares de encuentro y diversión destinados exclusivamente a un público joven compensa en parte el cierre y la paulatina desaparición de los bares y cafés de tipo tradicional que se ha venido operando en los últimos años. Los jóvenes, conforme al papel más activo que desarrollan en el devenir social, fueron buscando y abriendo sus propios espacios, en muchos casos instalados y gerenciados por ellos mismos. El público asistente oscila en un rango bastante amplio, entre los 18 y los 35 y a veces mayores todavía, según las horas y los momentos. Este fenómeno, que comenzó tiempo atrás, se ha venido intensificando desde la década de los ochenta con la apertura de negocios del nuevo tipo bajo la genérica denominación de «boliches». En realidad se trata de lugares híbridos, como el propio signo de nuestro tiempo. No son bares, cafés ni pubs aunque sirvan comida, ni tampoco locales de espectáculos musicales con bebida incluida, sino que tienen un poco de todo, combinados en cada caso según las preferencias del dueño o de la clientela. Muchos de estos negocios son esporádicos, abren un tiempo y luego cierran sus puertas. Se ponen de moda y poco después desaparecen para reabrir con otro nombre o bajo otra modalidad. Vamos a realizar una somera enumeración de los boliches para jóvenes existentes al día de hoy, a sabiendas de que resultará incompleta porque la presentamos con carácter enunciativo y en base a los lugares que conocemos personalmente. Podemos decir que los hay de dos clases. Algunos del tipo de bares tradicionales que han sabido adaptarse a la clientela joven, como el Unibar, La Tortuguita y el Santa Catalina, ya descriptos en capítulos anteriores, a los que pueden agregarse otros que le anexaron nuevos servicios o cambios de horario, como el Andorra, Los Girasoles y el bar Rondeau. Y los hay totalmente nuevos, de carácter más heterogéneo, como La Conjura y El Insurgente, o de movida cultural y énfasis en la actuación musical, como el Clandestino, El Tartamudo, El Bluzz, La Ronda, El Living y La Taberna del Diablo, entre otros que resulta difícil clasificar. El común denominador es el horario nocturno, los tragos como bebida (aunque también sirvan café o refrescos), la actuación en vivo de solistas y bandas de rock y espectáculos teatrales o culturales. Para este capítulo he seleccionado el Clandestino Bar, «El Clande», como lo denominan cariñosamente los clientes y amigos, por encontrarlo uno de los más representativos del género. En vías de conocerlo más lo hemos visitado nuevamente, realizado entrevistas a concurrentes y rastreado en su página de Facebook.

El boliche se ubica en la calle Eduardo Víctor Haedo No 1997, esquina República, en pleno barrio del Cordón, a una cuadra del itc -Instituto Técnico de la Construcción- y a unas pocas de las Facultades de Derecho y Sicología. De entrada advertimos que el horario es nocturno, abre a partir de las 21 horas, y de que es catalogado como de salir, «no de paso, sino de salir», como lo aclaró una joven pareja.

Los clientes que entrevistamos lo describieron como el mejor lugar para tomar fernet, ver teatro y escuchar buena música. Lo ven como un sitio único, con decorado pintoresco y ambiente en onda, todo en consecuencia con el letrero que desde una de las paredes recuerda que «Cuando las palabras FALLAN la música HABLA», lo que trasluce la prioridad del elemento musical. Las frecuentes promociones y la publicidad de los espectáculos a brindar se realizan principalmente por medio de las redes sociales, con lo que la empresa interviene con frases de contenido ingenioso para agradecer la presencia de los clientes y la actuación de los artistas, que a veces son contratados y otras vienen invitados. Son frecuentes los espectáculos de teatro, stand up, clowns y actuaciones de artistas como Mandrake Wolf, Alejandro Balbis, Charly Álvarez, Los Dalton, La Chancha entre otros que han pasado por el pequeño pero buen escenario preparado al efecto. Para completar la información entrevistamos a Julio, uno de los dos hermanos propietarios que decidieron abrir el boliche en el año 2011 que desde entonces mantiene sus puertas abiertas. Como son locatarios, puesto que nacieron y se criaron tan solo a media cuadra del local, conocen y se llevan bien con los vecinos en temas de horarios y decibeles. El local elegido, pese a su ubicación frente a una calle de tráfico, nunca tuvo suerte con los negocios que se instalaban, que indefectiblemente cerraban al poco tiempo, por lo que los vecinos se sienten contentos con la apertura del boliche ya que el movimiento de gente generado durante la noche ha brindado mayor seguridad a la zona. Entre semana la clientela es mayoritariamente de estudiantes universitarios, que llegan a la salida o terminación de las clases cargando sus mochilas y computadoras. En «plan de salida», en cambio, vienen los fines de semana. La bebida que más se consume es el fernet, por algo el slogan del Clandestino es ser «el bar del fernet». Esta bebida, preferida por muchos por ser digestiva y ayudar a sentirse bien, fue una de las ideas de Julio para darle un sello de identidad, que una bebida fuera reflejo del espíritu del lugar. Otro aspecto interesante es la decoración del lugar. Los dueños incorporaron los primeros adornos y viejos afiches sobre las paredes, pero paulatinamente los clientes fueron adoptando la costumbre de traer sus propios afiches o fotos para pegarlas, como forma de verlas y compartirlas con los amigos.

Pero, tal vez lo más interesante, sugestivo e identificatorio del lugar lo sea el nombre, El Clandestino, que apunta un poco al inconsciente y a lo oculto que todos llevamos dentro. ¿Quién no tiene algo que esconder y a la vez no se siente identificado con algún secreto o debilidad que no deja traslucir?

EL REPUBLICANO

jvarese@gmail.com

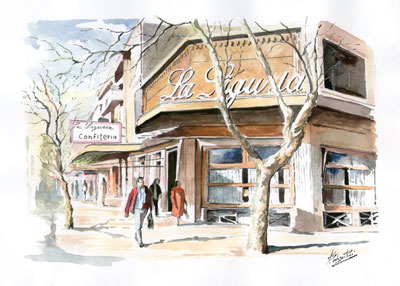

Tiempo atrás, cuando me propuse escribir sobre El Republicano, no tenía idea de lo interesante que resultaría su historia y lo convocante del proyecto de su actual dueño de recuperar el papel tradicional de los boliches como lugares de encuentro y difusión de ideas. El bar se ubica, por más datos, en la esquina de Maldonado y Río Branco, en pleno corazón del Barrio Sur, uno de los más característicos de Montevideo. Barrio con fisonomía propia, céntrico y apartado a la vez, con resabios de suburbio y poco reparo de los vientos que barren la ciudad desde la costa cercana. Zona de pasaje durante el día, que sigue siendo solitaria y oscura durante la noche. Desde el exterior sorprende su fachada de líneas remodeladas, ornamentada los días templados con algunas mesas que se colocan sobre la vereda para contemplar a los clientes que fuman, pero en el interior la estructura de mármol bien puede corresponder a los típicos bares de principios del siglo xx, mientras que el piso, el mostrador y la heladera responden al estilo de los años treinta. Sobre una de las paredes destaca uno de sus elementos más característicos, una imagen de la Virgen del Carmen pintada en colores vivos, lo que supone un toque único en la ornamentación de los bares montevideanos (salvo el desaparecido café La Virgen sobre Camino Carrasco), que el dueño mantiene porque era venerada en el pueblo de sus ancestros, en la lejana Galicia. Otras imágenes más mundanas ocupan las restantes paredes con aire participativo, entre ellas los clásicos retratos de Gardel tomados por el fotógrafo José María Silva encuadrados en un solo marco y antiguas fotos con escenas de mostradores de cafés trabajados por su padre. Su nombre actual, El Republicano, reconoce un pasado de cambios de dueño y de nombre que no siempre concordaron. A grandes rasgos, podemos señalar tres etapas. La primera, bajo el nombre de L’Avenir, desde sus orígenes a principios del 900 hasta fines de la década de los cincuenta, en que la principal clientela la constituían los socios de la institución gimnástica de dicho nombre, una de las pioneras en promover la actividad física y la práctica de la gimnasia atlética en el país. Pero, cuando el club mudó su sede a la calle Maldonado casi Paraguay e inauguró su cantina propia, desapareció la clientela de muchachada joven y modales deportivos que lo había caracterizado hasta entonces. En esta segunda etapa fue comprado por los hermanos Blanco (1957), oriundos de Galicia, quienes lo trabajaron en sociedad con tesón y sacrificio hasta que uno de ellos se marchó para radicarse en Canadá. El otro, Amadeo Blanco, al quedar como único dueño, cumplió la promesa de llamarlo El Coruñés (1980), para continuar trabajándolo solo hasta fines de siglo en que la salud le dijo basta. Para conocer sobre esta etapa entrevistamos a Blanca, una de sus hijas, peluquera de profesión y vecina del lugar puesto que vive en la planta alta del negocio. Una larga charla en la que resaltó el trabajo de su padre e incluso el de su madre, que colaboraba desde la cocina, y del tiempo en que estuvo a cargo de una de sus hermanas, después de que su padre enfermara. Pero lo interesante fueron sus reflexiones sobre el papel que cumplieron los cafés y sus observaciones sobre el barrio y la época vivida. Mientras lo tuvo su familia, en tiempos de L’Avenir primero y luego de El Coruñés, fue un típico boliche de barrio, de los centenares que tuvo Montevideo en tiempos en que casi todas las esquinas contaban con uno como centro de encuentro y lugar de reunión. Por entonces los bares condensaban la vida social y permitían la afluencia de clientes sin distinción de clases ni ocupaciones, resultando el pocillo de café o la copa de grappa o de caña el pretexto para comentar noticias, jugar a las cartas, escuchar los partidos de fútbol o discutir sobre política. En tal sentido, El Coruñés fue un bar de copas, un lugar tranquilo y familiar en una época de público esencialmente masculino. No era que le estuviera prohibida la entrada a las mujeres, pero no estaba bien visto que fueran, por lo menos en los cafés de barrio, porque en los del centro la situación era distinta.

Después de fallecido Amadeo, pasó a trabajarlo su hija Elisa hasta el año 2012, en que lo vendió, cansada de una tarea que exigía demasiada atención para una mujer sola. En abril del año 2014 lo adquirió Gerardo Trigo, un hombre de experiencia en el ramo que decidió aplicar en este boliche toda la experiencia adquirida en sus más de cuarenta y cinco años a ambos lados del mostrador. La primera medida fue cambiarle el nombre por El Republicano, en atención a la bandera de la República Española que colocó como emblema. La idea era recuperar el espíritu societario de los viejos cafés de que estuvo orgullosa la ciudad, como el Tupí Nambá a principios de siglo, el Sorocabana y el Outes en momentos más recientes, o Los Girasoles hoy en día. No debemos olvidar que Gerardo Trigo fue uno de los fundadores del proyecto Boliches en Agosto, que se celebra todos los años con renovado éxito y apoyo de Cambadu, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Montevideo.

La experiencia, para Trigo, resulta una oportunidad casi digna de Pigmaleón, de tomar un negocio en decadencia e insuflarle un espíritu nuevo conforme a sus ideas. Pero se decidió a enfrentar el desafío, en realidad, al contar con el apoyo de toda su familia, su madre, sus hijos, su nuera e incluso sus amigos.